Wasserkraftwerk Rotismühle

Energie pur. Stauwehr des Wasserkraftwerks Rotismühle bei Starkwassser. Blick vom Unterwasser. Die Fallenstöcke sind hochgezogen. Wer da das tosende Rauschen hört, versteht noch besser, was es heißt, wenn 100 Liter Wasser in 1 Sekunde 1 Meter tief stürzen - und dabei ein Kilowatt Energie freisetzen. Wassertriebwerke wandeln bis zu 90% dieses einen Kilowatts in Elektrizität. Ganz ohne die Luft mit dem Klimagas Kohlendioxid (CO 2) zu belasten. Ebenso wenig mit Schwefel, Stickstoff oder Staub. Also sauber und heimisch. Und in Rotis mit langer Tradition. Ursprünglich als wasser-betriebene Mahlmühle seit 1414.

|

|

|

Wasserkraftwerk Rotismühle. 'Vogelschau' von

Nordosten. Skizze von Triebwerksinhaber Julian Aicher, Juli 2011 Im Südwesten sind die zwei Wehre der Anlage erkennbar. Das "Krafthaus" selbst steht im Mühlkanal zwischen den beiden Gebäuden in der Mitte. Der rechte dieser Bauten (Satteldach) diente bis 1960 als Kornmühle (linker Hausteil) und Wohnung der Müllersfamilie. Das Gebäude links des Triebwerkskanals steht seit 1971 an Stelle eines Sägewerks in den gleichen Grundmaßen: 20 Meter Länge und 10 Meter Breite.

Wasserkraftwerk Rotismühle

Zwischen 21. April und 15. September 2015 speiste die Wasserkraftanlage

Auch 2023 drehten sich im Wasserkraftwerk Rotismühle Turbinenräder.

Allerdings unterbrachen Sanierungsarbeiten seit 2010 immer wieder eine

durchgängige Stromerzeugung.

Erhaltungsaufwand etwa in Folge von Stark- oder Hochwässern (Ufer-Damm

ausbessern, teils baum-starkes Schwemmholz vor dem Stauwehr entfernen

...). Seit 1991

erzeugte das Wasserkraftwerk Rotismühle gut 500.000 Kilowattstunden

Elektrizität.

Wäre die gleiche Stromenge in einem Kohlekraftwerk entstanden, hätte dies

die Umwelt mit

500 Tonnen

Klimaschädlich.

Stürzen 100 Liter Wasser in einer Sekunde 1 Meter tief, setzen sie dabei 1 Kilowatt Energie frei. Wasserkraftanlangen wandeln bis zu 90% dieses Schwungs in Strom um. Ganz ohne die Luft mit dem Klimagas Kohlendioxid (CO 2) zu belasten. Ebenso wenig mit Schwefel, Stickstoff oder Staub. Heimisch, klimafreundlich und sauber Bis zu 300.000 Kilowattstunden Elektrizität. So viel Strom erzeugte das Wassertriebwerk Rotismühle vom Jahr 2000 bis 2010. Nach Vergleichszahlen des Umweltministeriums Baden-Württemberg wären rund 300 Tonnen Kohlendioxid (CO 2) in die Luft geblasen worden, hätte ein Kohlekraftwerk diese Elektrizität gewonnen.

In der Rotismühle rauschen zwischen 300 und 800 Liter pro Sekunde rund vier Meter tief. Bei reichlich Wasser durch zwei Turbinen – eine Francis von 1924/25 und eine Ossberger-Durchström-Turbine von 1950. Die Wassermenge im rund 150 Meter langen Triebwerkskanal beläuft sich im Normalfall auf 300 Sekundenliter.

Ursprünglich (seit 1924/25) arbeiteten in der Rotismühle zwei Francis-Turbinen. Die amtliche „Verleihungs- und Genehmigungs-Urkunde“ trägt als Datum 18. Februar 1924. In einer „Amtlichen Bekanntmachung“ vom 14. Juno 1922 steht, dass der damalige Mühlenbesitzer Anton Bertele den Oberwasserspiegel der Stauanlage um 40 cm erhöhen wolle, den Unterwasserspiegel dagegen 83 cm tiefer legen lassen mochte. „Anstelle der bisherigen Wasserräder sollen 2 Francisturbinen eingebaut werden.“ Ein anderes Amtsinserat aus jenen Tagen berichtet, Bertele wolle „die 4 alten Wasserräder seiner Getreidemühle ab(zu)brechen“.

Geschichtlich Interessierten mag auffallen.: Sechs Jahre nach dem Ende des I. Weltkriegs (1914-1918), vier Jahre nach der „Spanischen Grippe“ (1918-1920) und ein Jahr nach der Inflation in Deutschland (1923) machten sich Bauern- und Müllersfamilien für mehr ‚moderne’ Kraft stark. So auch in Rotis. Dem Land ging damit mehr als ein Licht auf. (Damals verlief noch kein „Stromnetz“ heutiger Ausweitung durch Deutschland.)

1950 ersetzte die damals Korn-Mühlen-antreibende Ossberger-Durchström-Turbine (angelegt auf 350 Liter pro Sekunde) eine der Francis-Wassermotoren von 1924. Die andere Francis (damals zum Betrieb eines Sägewerkes) arbeitete weiter.

Die Ossberger-Turbine kam ins Krafthaus der Rotismühle wohl wegen eines guten „Marketings“ der Firma Ossberger und aus technischen Gründen. Ossberger-Turbinen fanden damals in mehreren nahen Wasserkraftanlagen ihren Arbeitsplatz. Zum Beispiel in (Leutkirch-)Schmidsfelden und in (Leutkirch-)Emmerlander Mühle. Vorteil dieser Wassermotoren: Sie nutzen die Energie sowohl aus viel als auch aus wenig Wasser. Daher erweisen sie sich auch in regen-ärmeren Zeiten als beachtlich einsatzfähig. Der „Ossberger“-Firmensitz Weißenburg (Bayern) gehört zur wasser-knappsten Gegend des Freistaates.

Die Welle der Ossberger-Turbine in Rotis samt gekrümmtem Ablaufbereich liegen technisch streng genommen um 180 Grad verdreht. Diese Ausrichtung der Turbinenteile entstand deshalb, weil die Welle die zur damaligen Kornmühle nebenan führenden Triebriemen in Schwung bringen und halten musste. Anwesen Rotismühle um 1970 von Süden aus fotografiert. Gut erkennbar im linken Bildbereich: die beiden Stauwehr-Systeme. Fließrichtung "Hofser Ach": von links nach rechts. Vom rechten 'unteren' Wehr läuft das Wasser in einem Schulter-hohen Rohr zum Wasserkraftwerk. Das Gebäude mit Walmdach und mehreren "Wiederkehren" war die Kornmühle mit Müllers-Familien-Wohnung. Im Foto hier direkt unterhalb: die Wasserkraftanlage.

Dieses Foto schenkte Inge Aicher-Scholl Julian Aicher 1971 kauften Inge Aicher-Scholl (1917-1998) und Otl Aicher (1922-1991) die Rotismühle von Josef Bertele ab.

Otl Aicher benannte nach dem Ort Rotis die in seinem „büro aicher“ entwickelte Schrift „Rotis“. Später trat das „büro aicher“ als „rotis büros“ auf. Entgegen landläufig-offizieller Meinung um 1970 (‚Das machen wir alles mit Atomkraft’) setzte sich Otl Aicher für den Erhalt des Wassertriebwerks in seiner „autonomen republik rotis“ ein. Der gesamte Weiler Rotis besteht indes aus sechs Anwesen (darunter die Rotismühle das an Gebäuden größte), in denen 2011 35 Personen amtlich mit Wohnsitz gemeldet sind. 1970 unterhielten alle dieser sechs Anwesen noch hofeigene Landwirtschaft im Haupterwerb. 2011 keines mehr.

Otl Aicher ließ nach seinen Plänen 1982 die gemauerte Nordwand des Krafthauses durch eine Glaswand an Metallrahmen ersetzen. So erhellte mehr Licht den Raum. Außerdem kam damals ein verzinkter Gittersteg dort rein. Das so umgestaltete Krafthaus wirkte seither so ‚modern’, dass so manche und so mancher meinten, die gesamte Wasserkraftanlage sei von Otl Aicher entwickelt worden.

Die Ossberger Turbine von 1950 versorgte im aicherschen Anwesen Rotismühle das ‚Haupthaus’ (also die ehemalige Kornmühle samt Wohnbereich der Müllersfamilie Bertele) als auch den zum (Kantinen- und Versammlungs-)Saal umgebauten ehemaligen Kuhstall (einst für rund 20 „Großvieheinheiten“) mit größtenteils beschaulich-„böhmischem“ Gewölbe. Die anderen (Büro-)Bauten des Anwesens Rotismühle bezogen Strom von den „Lech-Elektrizitäts-Werken“ (später „Lechwerke“) LEW.

Die Gitterstäbe der vor den Turbinen parallel aufgestellten Eisenstäbe – genannt „Rechen“ - werden in Rotis bis heute (2010) mit Hand(rechen) vom Laub, Zweigen, Müll und anderem Treibgut befreit. Auch die Stauwehre werden von Hand gewartet – je nach bedarf Tag und Nacht.

Bis 1994 (und vermutlich schon seit den 1930er Jahren) gewann das Wasserkraftwerk Rotismühle Elektrizität im „Inselbetrieb“. Das heißt: Den Generatoren fehlte jeder Anschluss ans ‚normale’ Stromnetz. Dieses Elektrizitäts-netz unterhielten zunächst die Firma Suiter (Laturach/Iller) bis in die 1960er-(?)-Jahre, dann die „Lechwerke“. Ausschließlich mit selbst gewonnenem Strom zu leben, bedeutete zwischen 1972 und 1994 für die Familie Aicher: mit unterschiedlich starken Spannungen auskommen. Folge: Hörte Julian Aicher in seinem Zimmer einer „Rolling-Stones-Schalplatte und schaltete während dessen jemand im gleichen Haus den Elektroherd ein, wurde die Musik langsamer. Mick Jagger ähnlich einem Operntenor. Auch Glühbirnen leuchtenden dann schwächer und ungleichmäßiger: “Flackerlicht“. Buchhalterin Elisabet Bauhofer (in Aicher-Rotis 1973-1999 beschäftigt) betonte, ihre Buchhaltungs-Maschine nehme Schaden, wenn sie mit solchem Strom betrieben werde. Deshalb kam etwa 120 Zentimeter über den Generator im Krafthaus ein Schalter, mit dem durch schlichtes ‚Umlegen’ von hauseigenem Wasserkraftstrom auf Netzstrom der „Lech Elektrizitäts Werke“ umgeschaltet werden konnte. Ausgeführt auch durch die Buchhalterin persönlich. Vergaß Elisabeth Bauhofer, kurz vor Feierabend den Schalter wieder zurück auf Eigenstrom zu ‚legen’, machten die „Lechwerke“ ein gutes Geschäft.

Schaffte Julian Aicher (*1958 in Ulm, seit 1972 in Rotis aufgewachsen) schon 1982 beim Umbau der Nordwand am Krafthaus in studentischer Ferienarbeit mit, so half er auch bei der Beton-Sanierung der Stauwehr-Mauern 1983 zusammen mit seinem Bruder Manuel Aicher (*1960 in Ulm seit 1972 in Rotis aufgewachsen) und dessen Studienkollege Uwe Göller. Die so instandgesetzten Mauern haben sich größtenteils bis 2010 erhalten. Die Hälfte von ihnen steht auch 2011 noch.

1982 (?) entrostete Nicht-Techniker Julian Aicher das Zulaufrohr der Ossberger-Turbine im Krafthaus Rotis mit Bürsten und Flex von innen, um es anschließend mit Benzin zu reinigen und dann mit Bleimenning zu streichen.

Am rechen Ufer des die Rotismühle antreibenden Bachs waren von Julian Aicher, Manuel Aicher und Benno Grzimek um 1972/73 Bäume – hauptsächlich Eschen und Erlen gepflanzt worden. Bis diese Bäume starkes Wurzelwerk gebildet hatten, zerstörte überlaufendes Hochwasser in den 1970er Jahren immer wieder Teile des Kiesdamms. Die so ausgeschwemten Lücken ließen sich jedoch bei Bedarf von drei jungen Männern mit zwei Schubkärren in einem Tag reparieren. So ausgeführt von Julian Aicher und zwei Helfern.

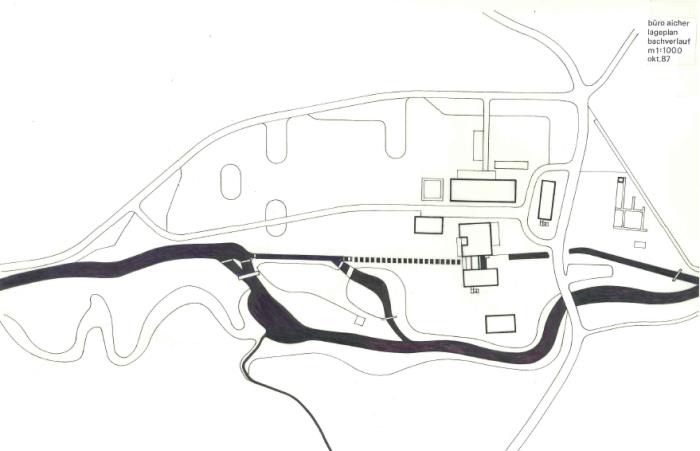

Wasserkraftanlage Rotismühle 1987. Fließrichtung der "Hofser

Ach": von links nach rechts. Die Gewässerflächen: schwarz dargestellt. Der

im Plan fast waagerecht verlaufende Triebwerkskanal folgt in etwa der

Himmelsrichtung: von Südwest nach Nordost. Den Plan erstellte Otl Aichers

Büro 1987. Inge Aicher-Scholl vermachte die Als freier Journalist und Mitarbeiter des „Wochenblatts“ Ravensburg lernte Julian Aicher in den frühen 1990er Jahren Dipl. Ing. Friedhelm Schumacher kennen. Damals Ausbildungsleiter bei „Sulzer-Escher-Wyss“ Ravensburg. Diese Turbinenfabrik trägt heute den Namen „Andritz“. Schumacher entwickelte schon damals mit Lehrlingen Sonnen-Strom betriebene Gefährte. Nach dem Tod seines Vaters Otl Aicher 1991 bat Julian Aicher Friedhelm Schumacher um Rat zur Haltbarkeit der Wasserkraftanlage Rotis. Schumacher besuchte am 11. August 1992 mit seinem Werkstattleiter Fürst die Rotismühle. Schumachers Einschätzung: „Bei Ihnen sehe ich die Geldscheine den Bach runterlaufen. Sie müssen sofort ans ’normale’ Stromnetz anschließen.“ Auf Julian Aichers Rückfrage, ob dies denn technisch möglich sei und ob so ein Netzanschluss überhaupt erlaubt wäre, antwortete Schumacher: “Ja, da gibt es seit kurzem ein neues Gesetz. Der Stromversorger muss Ihnen Ihren Wasserkraft-Strom abkaufen. Und dafür bezahlen – nach klar festgelegten Tarifen.“ Diese lagen damals bei rund 15 Pfennig je Kilowattstunde. Heute, 2013 bei 7,67 Eurocent pro Kilowattstunde. Geregelt seit 1990 durch das seit 1991 gültige „Stromeinspeisegesetz“ – dem Vorbild des späteren „Erneuerbaren-Energien-Gesetzes“ (EEG). In Deutschland in Kraft seit 2000, übernahmen es inzwischen rund 60 Staaten der Erde.

Um ins Netz ‚einspeisen’ zu können – so Schumacher 1992 – müsse die Wasserkraftanlage Rotis allerdings saniert und optimiert werden. Zum Beispiel mit einem neuen Generator und vor allem einer neuen Steuerung. Dafür lieferte Wolfgang Alber ein Konzept. Damals Student der Physikalischen Technik in Weingarten, gestaltete Alber die Sanierung im Rahmen seiner Diplomarbeit aus. Ausführende vor Ort: die Lehrwerkstatt von Escher-Wyss unter Friedhelm Schumachers Leitung. Julian Aicher vertrat dabei die damalige Eigentümerfamilie Aicher. Technische Betreuung vom Areal Rotismühle aus: Hausmeister Reinhold Steiner. 1994 ging’s ans Werk.

Ergebnis: Brachte die Wasserkraftanlage Rotismühle vor der Sanierung 1994 Elektrizität für die damals vier Anwesenden im ‚Haupthaus’ Rotismühle, so reichte der Strom nach der Optimierung 1994 mit 70.000 Kilowattstunden für gut 40 Privatpersonen. Also zehn mal mehr.

Seit 1994 schafft(e) das Wassertriebwerke Rotismühle also nicht mehr als „Inselbetrieb“. Angenehme ‚Nebenwirkung’ in der Rotismühle: gleichmäßiger Strom wie in anderen Häusern. Kein „Flackerlicht“, ein Netz auch für Computer nutzbar. Die privat nicht in der Rotismühle verbrauchte Elektrizität wird also ins Lechwerke-Netz verkauft. Für 7,67 Eurocent netto pro Kilowattstunde. Demnach für 9,13 Eurocent brutto. Endkundinnen

und Endkunden von Elektrizität zahlten im Januar 2013 in Deutschland pro

Kilowattstunde privatem Haushaltsstrom 28,5 Cent (laut Wikipedia). Ähnlich

2013 der Tarif des in Rotis anbietenden Stromnetz-Inhabes "Lechwerke". Davon

bleibt im Wasserkraftwerk Rotismühle in etwa ein Drittel des

Endverkaufspreises. Die Sanierung 1994 hatte rund ein halbes Jahr Zeit gebraucht. Vom Erstkontakt bis zum Endbescheid am meisten Zeitaufwand: Kontakt zum Landratsamt Ravensburg. Die Behörde bestätigte schließlich, dass die (von ‚Laien’ nach außen nicht sichtbare) Sanierung keiner Genehmigung bedürfe.

Was bedeuten jene bis zu 70.000 Kilowattstunden Elektrizität , die das Kraftwerk Rotismühle Mitte der 1990er Jahre pro Jahr lieferte? 2011 leben in Rotis 35 Privatpersonen. Kaum nennenswerter Erwerbsbetrieb am Ort – außer drei Ein-Personen-Büros und einem Fotoatelier. Beim bundesdeutschen Durchschnittsverbrauch einer Privatperson von 1.600 Kilowattstunden pro Jahr benötigt die 35köpfige Bevölkerung von Rotis übers Jahr 56.000 Kilowattstunden. Diesen Bedarf konnte die Wasserkraftanlage am Ort mit ihren 70.000 Jahres-Kilowattstunden um 1995 decken. Ab 2012

erzeugen vier Sonnenkraftwerke (Photovoltaik) in Rotis rund 250.000

Kilowattstunden Strom im Jahr. Damit entsteht in Rotis mehr als vier mal

mehr Elektrizität, als der kleine Ort verbraucht. Rotis als Stromexporteur. Seit 2000 steht Julian Aicher als Alleineigentümer der Wasserkraftanlage Rotismühle im Grundbuch. (Im gleichen Jahr wählte ihn die 600-700-köpfige „Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg eV“ in ihren Vorstand und bestellte ihn zum Pressesprecher.)

August 2002: Eine „5 b Wetterlage“ soll Ursache ungewöhnlich ‚ergiebiger’ Regenfälle gewesen sein. Trotzdem: Die Stauwehr-Anlagen Rotismühle führten die daraus folgenden Fluten so ab, dass in keines der Gebäude Rotismühle Wasser aus der Hofser Ach floss. So wie übrigens immer, seitdem die Rotismühle ab 1972 mit den Namen Aicher genannt wird. Um dennoch mehr Hochwasser-Sicherheit zu erzielen, änderte Julian Aicher die Wehrfallen am Überlaufwehr. Bisher aus mehreren Kanthölzern zu einem ‚Block’ fest verlegt, lagerte Aicher die Kanthölzer nun einzeln in die Fassung aus senkrechten T-Trägern. So ließ sich Kantholz für Kantholz bei Gefahr rasch mit Hand aus dem Wasser ziehen. Indes keine ganz gefahrlose Arbeit.

2003 ließ Julian Aicher das bis dahin rechtwinklig geführte Einlauf-Rohr der Ossberger-Turbine Rotismühle abrunden. Dies sollte die Leistung des Wassermotors etwas erhöhen.

Ökologische Aufwertung: Nachdem Julian Aicher bereits gegen Ende der 1990er Jahre mit ‚kommunizierenden Röhren’ Versuche angestellt hatte, um zu prüfen, wie sich Wasser, das über den Kies-Damm oberhalb des Stauwehrs fliest, im Altbach-Bett direkt unterhalb des Damms verhält, sägte er ins Unterwehr am Triebwerkskanal 2007 ein Loch. Durch diese Öffnung im Wehr-Brett konnten rund 50 Liter Wasser pro Sekunde fließen. Daraus wollte Julian Aicher mittelfristig erkennen, wie die Ossberger-Turbine bei 50 Liter weniger pro Sekunde arbeitet – vor allem in Trockenzeiten. Ergebnis: Die Steuerung schaltete die Anlage wesentlich häufiger ab. Jahres-Strom-Ertrag danach: 30.000 bis 35.000 Kilowattstunden.

2009 ließen Christine Abele-Aicher und Julian Aicher die Einlauf-Betonpfeiler an den Vorkammern der Turbinen direkt im Wasserkraftwerk Rotismühle sanierend erneuern.

Die 2009 begonnenen Wehr-Sanierungsarbeiten sollten 2010, 2011 und 2012 Zug um Zug fortgesetzt werden. Erste Vorbesprechungen mit Fachleuten hatten dazu schon stattgefunden. Nach Aufbau des eigenen Büros rio’s (regenerativ informations- und organisations-service“) und (Innen-)Ausbau einer nach Plänen von Otl Aicher 1971 errichteten scheunen-ähnlichen „Halle“ (auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks der Rotismühle) 2004/2005 zum „Niedrigenergiehaus“ stand (und steht) Christine Abele-Aicher und Julian Aicher nur begrenzt Zeit zur Sanierung bereit.

2009/2010 Unter An- und Bauleitung von Dipl. Ing. Josef Dennmoser und dessen tatkräftige Mithilfe säubert Julian Aicher das Laufrad der Ossberger-Turbine.

6. August 2010 etwa 8(30) Uhr Der größte Teil des Überlaufwehrs in der Stauwehr-Anlage Rotismühle kippt um. Vermutlich die Nacht zuvor von Wasser stark unterspült. Den parallel dazu verlaufende Steg erdrückt das Betonwehr. Die heb- und senkbaren „Staufallen“ samt Einrahmung in Beton und Stahl nebean bleiben stehen – und funktionsfähig. So

nicht mehr hoch genug gestaut, fließt das Wasser der Hofser Ach seit Ende

2010 nur noch selten in den Mühlkanal - also seit November 2011 auch kaum mehr zur

Wasserkraftanlage. Kein Wasser - keine Stromgewinnung- höchst selten bei

starkem Hochwasser. Ursache? „Das war wohl ein Rekord-Hochwasser“, meinte ein Bürger aus dem 6 Kilometer bach-oberhalb gelegenen Ortes Ausnang. Vor allem: In einer der hoch-gezogenen Staufallen-Öffnungen hatte sich eine Wurzel verkeilt. Rund 2 Meter hoch. Sie versperrte tosendem Wasser den Weg. Dieses bildete direkt oberhalb des Wehrs einen Strudel. Julian Aicher meldet den Schaden prompt der Feuerwehr, der Stadt Leutkirch und dem Landratsamt Ravensburg. Er informiert über die Leutkircher „Schwäbische Zeitung“ die Öffentlichkeit. Zusammen mit den Nachbarsleuten sowie der Familie des Feuerwehrmanns, Landwirts und Stadtrats Franz Krug entfernt Julian Aicher ab 8. August 2010 und Bäume, die den Wehrbau und die Hochwassersicherheit gefährden.

Der als beratender Ingenieur zugezogene Dipl. Ing Wolfgang Strasser (Büro Eppler, Dornstetten) erklärte gegenüber Julian Aicher, die Zerstörung des Überlaufwehrs biete die Chance einer langfristigen Sanierung. Ein Erhalt des Stauwehrs „nur von außen“ ohne dabei den Grund unterhalb mit einbezogen zu haben, hätte da „eher geschadet.“ Insofern: „Gut, dass Ihr vorher nichts gemacht habt.“ Am 10. Februar 2011 berichtet Hubert Winter, Inhaber des Argen-Wasserkraftwerks Wangen-Beutelsau gegenüber Julian Aicher, er sei bei Sanierung seines alten Überlaufwehrs erstaunt darüber gewesen, wie wenig tief die Staumauer ins Flussbett eingebettet worden sei. Winter: „Da haben die wohl damals gespart.“

2011 Im April reicht Dipl. Ing Wolfgang Strasser beim Landratsamt Ravensburg Pläne zur Wieder-Errichtung des umgefallenen Überlaufwehrs sein. Im Juni entfernen Hermann Biedenbach und Julian Aicher senkrechte Metall-T-Träger des beschädigten Überlaufwehrs, die mehr Hochwassergefahr bedeuteten. Wesentliches Werkzeug dabei: ein Flaschenzug aus dem „Krafthaus“. Ein Baufachmann hatte noch gleichen Tags erklärt: „Ohne Bagger schafft ihr das nie!“

Am 8. Juli besichtigen zwei Behördenangehörige vom Landratsamt Ravensburg die Wasserkraftanlage Rotismühle. Ende

Oktober/Anfang November 2011 entfernten Hermann Biedenbach und Julian Aicher

(unter Mithilfe von Christian Biedenbach) das (am 6. August 2010

umgestürzte) Überlaufwehr mit einem 5-Tonner-Bagger. Im Damm oberhalb

(schräg gegenüber Marienbildstock) legten sie eine Lücke frei: zur

Bach-Umleitung für eine trockene Baustelle. Aber auch zum Hochwasserschutz.

Das so umfließende Wasser erlaubt neue Vorüberlegungen für einen Fischpass.

Die Ach zeigt sich jetzt "durchgängig" für Wassertiere. Kurz danach nochmals

etwas erweitert, misst dies Lücke im Damm 9 bis 10 Meter. Januar 2012

begutachtete ein IHK-vereidigter Gewässerökologie das Ganze. Dezember

2012: Winterbaustelle. Eine 37 cm starke Betonmauer im Flussgrund direkt

am/vor dem alten 'Wehrkörper' sichert diese Gebäude: 40 Kubikmeter

Stahlbeton.

Die Wasserkraftanlage Rotismühle gehört zu einer Kette von (mindestens) 9 Wassertriebwerken, die der Bach Hofser Ach/Lautracher Ach antrieb oder antreibt. Sieben davon arbeiten noch heute. Quellbereiche der Hofser Ach/Lautracher Ach liegen im „Reintal“ westlich von Kimratshofen, Landkreis Oberallgäu. Das Gewässer mündet in Lautrach (Kreis Unterallgäu) in die Iller.

Am ‚Haupthaus’ des Anwesens Rotismühle ließ der Kemptner Oberbürgermeister Dr. Otto Merkt (1857-1951) wahrscheinlich in den 1930er Jahren eine Steintafel anbringen. Dort steht:

Nr. 5 Rothismühle Einst Burgmühle der Feste Rothis, Lehen des Stiftes Kempten erwähnt anno 1414

Der Mehl-Mahlbetrieb der Rotismühle wurde am 1. Oktober 1960 beim „Bundesmühlenkontor“ Bonn abgemeldet. Das Sägewerk lieferte noch bis 1970 Bretter und Balken. Die Wassermotoren mit Generator arbeiten damit als letzte aktive Werkzeuge einer seit 1414 gepflegten Energie-Kultur.

Betrieb und Erhalt des Wasserkraftwerks Rotismühle betrachtet Julian Aicher mittelfristig als Beitrag zu seiner Altersversorgung, mindestens genauso als aktiven Klimaschutz und Bestandteil heimisch bewährter Energieversorgung - ausgeführt in einer „tüchtigen Tradition mit Turbinen“.

|