______________________________________________________________________________________________________

L i n i e n , d i e z u Q u

e l l e n

f ü h r e n

k ö n n e n

Mai 2 0 2 2 -

vor 70 Jahren:

Im Mai 1952 veröffentlichte sie ihr erstes Buch:

"D i e W e i ß e

R o s e ".

Darin schilderte die Verfasserin

I n g e S c h o l l

(11. August 1917 - 4. September 1991) den Anti-Nazi-Widerstand der

hauptsächlich studentischen Gruppe um ihre Geschwister Hans Scholl (22.

September 1918 - 22. Februar 1943) und Sofie Scholl (9. Mai 1921 - 22.

Februar 1943).

In mehrere Sprachen übersetzt, ging dieser Band seither rund eine

Million mal über die Ladentische..

Am 7. Juni 1952 heiratete Inge Scholl den Ulmer Grafiker Otl Aicher (13.

Mai 1922 - 1. September 1991). Die Trauung in München St. Anna segnete

der Theologe Romano Guardini.

Seitdem trug Inge Scholl den Namen

I n g e A i c h e r - S c h o l l

Ermutigt von Otl Aicher hatte Inge Aicher-Scholl am 26. April 1946 die

vh ulm

Ulmer Volkshochschule mit gegründet. Inge Aicher-Scholl

leitete sie bis 1974 - ohne eigenes Abitur.

Die vh um arbeitet noch

heute, 2022. Motto damals: "Einmischen erwünscht".

Am 1. August 1953

begann in den Räumen der "vh ulm" der Unterricht der damals neu

gegründeten "Hochschule für Gestaltung" (HfG) Ulm. Ins Leben gerufen

hatten sie vor allem Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher und der Schweizer

Architekt Max Bill. Ab 1955 lehrte die HfG in eigenen Gebäuden am

Oberen Kuhberg/Hochsträß Ulm. Sie bestand bis 1968. Otl Aicher diente

ihr ab 1962 zwei Jahre lang als Rektor.

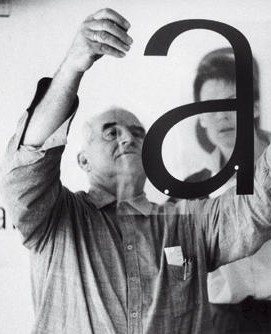

1967 bis 1972 entwickelte Otl Aichers Büro das "Erscheinungsbild" für de

Olympischen Sommerspiele Kiel und München 1972. Er gilt als

"Piktogramm-Papst" ("Süddeutsche Zeitung"). 1988 veröffentlichte er die

Schriftenfamilie "Rotis".

Auf Otl Aichers 100sten Geburtstag am 13. Mai 2022 weisen mehrere

Ausstellungen und viele weitere Veranstaltungen hin. Das "Internationale

DesignZentrum" (IDZ) Berlin veröffentlicht am 13. Mai 2022 die

(Internet--)Seite OA100.

Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher erwarben um 1970 die Rotismühle am

östlichen Rand der "Großen Kreisstad Leutkirch" im Kreis Ravensburg -

Grenze Baden-Württemberg/Bayern (zwischen München und Lindau; rund 37

Autominuten von Lindau entfernt.) 1972 zog ein großer Teil der Familie

von Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher nach Rotis. Dort arbeitete bis

1991 auch das "büro aicher" - später "rotis büros".

Inge Aicher-Scholl äußerte sich mehrmals öffentlich politisch.

1963 protestierte sie mit zwei jungen Richtern gegen die geplanten

"Notstandsgesetze" in Ulm. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre prägte

sie als Organisatorin und aktiv Beteiligte die "Ostermärsche" gegen

Krieg in Ulm. Seit 1969/1970 machte sie sich für die KZ-Gedenkstätte

Oberer Kuhberg Ulm stark. Ab etwa Mitte der 1970er Jahre gehörte sie zur

"Arbeitsgruppe Friedenswoche Leutkirch". In den 1980er Jahren setzten

sich Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher vor das US-Atomwaffen-Depot

Mutlangen. Dafür verurteilte das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd Inge

Aicher-Scholl zu 800 D-Mark Strafe - wegen "Nötigung". In den 1990er

Jahren hob das Bundesverfassungsgericht diese Urteil auf. Begründung:

Sitzen sei keine Nötigung. 1986 protestierten Inge Aicher-Scholl und Otl

Aicher gegen Atomkraft.

Aus der Ehe gingen 1953 bis 1960 fünf Kinder hervor.

Julian Aicher (* 1958) ist der zweite der drei Söhne.

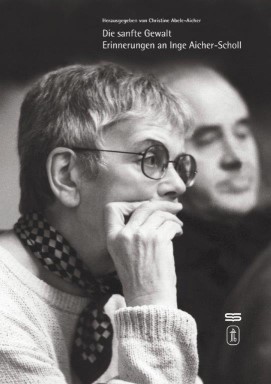

Genaueres über Inge Aicher-Scholl schildern rund 50 Berichte von Leuten,

die ihr begeneten, in Christine Abele-Aichers (2012 erschienenen) Buch

"Die sanfte Gewalt - Erinnerungen an Inge Aicher-Scholl"

"Wie ist das als Sohn von so bekannten Eltern ?"

Diese Frage hörte Julian Aicher immer wieder.

Und: Wie prägten seine Herkunftsfamilien Julian Aicher politisch?

Dazu hier in dieser Rubrik L a n g e L i n i e n einige Texte, die Julian Aicher seit 2021 geschrieben hat. In lockerer Folge. Ob noch mehr davon dazu kommen? Das ergeben weitere Blicke hier in die L a n g e n L i n i e n .

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, fehlt die Geduld, so lange zu warten?

Dann klicken Sie doch einfach gleich in

www.ingeaicherscholl.de

Dort können Sie bei Christine Abele-Aicher ihr Buch "Die sanfte Gewalt.

Erinnerungen an Inge Aicher-Scholl" bestellen.

So

lange Vorrat (noch) reicht.

In diesem Buch: Ein Kapitel von Julian

Aicher mit Titel:

"Die langen Linien".

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, wollen

m e h r über Julian

Aicher wissen?

Dann klicken Sie doch einfach auf das Bild oder

hier!

Text 1 vom 22.04.2021

"Was anderes" ?

"Wie ist das eigentlich? Wie lebt sich’s mit so bekannten Eltern?"

Fragen, die ich

seit Jahren immer wieder höre.

Eher: seit

Jahrzehnten.

Dieser Text

liefert einige erste Antworten darauf.

Antworten etwa auf solche Fragen:

Wie präg(t)en mich Einflüsse, Vorbilder und Erzählungen

meiner Mutter und meines Vaters? Wie Äußerungen anderer älterer Verwandter?

Welche Linien zieht das in und durch mein

Leben?

Doch zunächst mal:

„So bekannt“ oder gar „so berühmt“ – wer ist damit

gemeint?

Wenn ich in meiner oberschwäbischen Heimat Autobahn

fahre, dann erinnern mich Hinweisschilder (auf die Städte Isny und Memmingen)

nahe der A 7 und der A 96 an das „büro aicher“. Also an jene graphische

(Entwurfs)-Werkstatt meines Vaters Otl Aicher (13. Mai 1922 – 1. September

1991). Die „Süddeutsche Zeitung“ beschrieb ihn als „Piktogramm-Papst“. Also als

prägender Ideen-Geber und (Mit-)Entwickler von rund 700 Zeichen – vom

Hinweis-Täfelchen - sowohl zur Toilette bis hin zur Landmaschine – bis zum

Symbol für bestimmte Alltagsgegenstände

(wie Telefone) und Sportarten. Möglichst international verständlich. Und von

anderen weiter entwickelbar. Zum Beispiel teils weiter entwickelt als

„Ficktogramme“ im „Plaboy“. Über sie schmunzelte Otl Aicher mal milde.

Mein Vater also als Bild-Sprachen-Genie. Otl Aicher –

über Grafiker-Kreise `raus international bekannt als „Gestaltungsbeauftragter“

der Olympischen Sommerspiele München und Kiel 1972. Und als Mitgründer und

zeitweiliger Rektor der „Hochschule für Gestaltung“ (HfG) Ulm (1953 – 1968).

„So bekannt“ oder „so berühmt“. Das gilt nicht minder

für meine Mutter Inge Aicher-Scholl (11. August 1917 – 4. September 1998).

Im Mai 1952 veröffentlichte sie das Buch

„Die Weiße Rose“. Es beschreibt vor allem das Leben und Sterben ihrer

Geschwister Hans Scholl und Sofie Scholl. (Sofie

schrieb sich selbst mehrmals mit f.) Das Buch schildert also Mitglieder einer

Gruppe hauptsächlich von Studentinnen und Studenten. Einen Freundeskreis. Sie

hatten besonders von München und Hamburg aus ab 1942 zum Widerstand gegen die

Nazi-Diktatur aufgerufen. Heimlich – da damals streng verboten. Meist mit

Flugblättern. Die meisten davon wohl per Post verschickt.

Inge Aicher-Scholl (bis Mai 1952 noch Inge Scholl)

schrieb dieses Buch als älteste Schwester von Hans und Sofie Scholl. Beide am

22. Februar 1943 im Gefängnis München-Stadelheim enthauptet. Kurz bevor das

Fallbeil auf seinen Nacken zuraste, soll mein Onkel Hans Scholl noch gerufen

haben: „Es lebe die Freiheit!“

Mit Hans und Sofie Scholl starb am gleichen Tag ihr

Studienfreund Christoph Probst. Selbst junger Familienvater. Später die

Kommilitonen Alexander Schmorell und Willi Graf sowie Professor Kurt Huber.

In Hamburg Hans Leipelt. Sie wirken

heute, 2021, als Namensgeber für viele Schulen, Straßen und Plätze. Sofie

Scholls Büste schaffte es 2003 gar ins bayerische „Walhalla“.

Meiner Mutter Inge Aicher-Scholls Buch „Die Weiße Rose“

fand sein Lesepublikum in etlichen

Sprachen – wohl weit über eine halbe Million mal gedruckt.

Wie erlebe und spüre ich als Sohn solch berühmter Eltern

diese Verwandtschaft? Wie prägt(e) mich das? Was empfinde ich als Neffe von

Häuptern der deutschen Widerstandsbewegungen gegen die Nazi-Verbrecher von

solchen familiären Verbindungen? Welches Licht strahlt daraus ab? Welche

Schatten wirft’s? Und falls ja – wie aus ihnen `raustreten?

„Was besseres?“

„Wenn man das weitermachen soll, dann müsst Ihr das

jetzt übernehmen.“ Diesen Rat, diesen Wunsch hörte ich wohl ums Jahr 2000 von

meiner Tante Elisabeth „Lisl“ Hartnagel-Scholl (27. Februar 1920 – 28. Februar

2020).

Sie hatte nach dem Tod meiner Mutter Inge Aicher-Scholl

1998 die Aufgabe übernommen, vor allem an Schulen über die „Weiße Rose“ und

andere Widerstandsgruppen gegen die Nazi-Diktatur zu berichten. Als letzte

lebende Schwester von Hans und Sophie Scholl. Elisabeth starb am 28. Februar

2020 – einen Tag nach ihrem 100sten Geburtstag. Wenn also am 9. Mai 2021 nicht

wenige an den 100sten Geburstag von Sofie Scholl denken, dann wohl die

wenigstens mit dem Wissen, dass in dieser Familie tatsächlich eine das 100ste

Lebensjahr erreicht hatte.

Informieren über „Freiheits“-Linien deutscher

Geschichte. Bereits während der Bauernerhebungen 1523/1525 soll auf einer Fahne

das Wort „Freyheit“ gestanden sein – so ein Druck aus damaliger Zeit. „Freiheit,

Gleichheit, Brüderlichkeit“ als wichtige Revolutions-Forderung in Paris 1789.

Die „Freiheits-Statue“ in New York. „Freiheit“ – 1943 gefordert von einem

Verwandten von mir.

Persönlich lernte ich (* 20. März 1958) Hans und Sofie

Scholl nie kennen. Aber aus rund 1.000 bis 1.500 Seiten „Fach“-literatur. Und

noch mehr aus Berichten von Leuten, die die Widerstandsmutigen noch hautnah

erlebten: Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher, Elisabeth Hartnagel-Scholl, Fritz

Hartnagel, Robert Scholl, Hedwig Maeser, Anna Aicher …

In dieser Rolle als „Zweitzeuge“ werde ich seit über 40

Jahren immer wieder gefragt. Ende der 1990er Jahre stand ich vor einer

Hauptschulklasse. Ihr sollte ich über die „Weiße Rose“ erzählen. Kurz vor Ende

der Stunde meldete sich ein Schüler. „Sind Sie `was besseres?“, fragte er.

Meine Antwort: „Nein. Nicht was besseres. Aber

vielleicht was anderes.“

Denn: Wer wird schon vor dem herzhaften

Hand-Nach-Klopfen einer frisch geklebten Briefmarke zögern, weil die dort

gezeigten eigene Verwandte sind? Oder: Wer hört auf der Straße „Glückwunsch zur

`tagesschau‘“, nachdem ich in dieser Sendung am 22. Februar 2018 zur Gedenkfeier

im Gefängnis München-Stadelheim gesagt hatte: „Das berührt mich“ ? Oder die

Bestätigung „Ich fand’s toll, dass Du da so offen warst“, nachdem ein längeres

Gespräch mit mir am 17. Oktober 2017 bei „Ken FM“ erschienen war.

Als Radio „Bayern 2“ im Januar 2014 berichtete, das

Fallbeil, unter dem mein Onkel Hans und meine Tante Sofie 1943 starben, sei

jetzt wieder entdeckt worden (und nicht in der Donau versenkt, wie es lange Zeit

hieß), da meinte ich zu meiner Frau Christine Abele-Aicher: „Ich muss mich jetzt

erstmal hinsetzen.“

Zufall, dass ich mit einer schönen Frau verheiratet bin,

deren Großvater als Nazi-Gegner im Gefängnis Schwäbisch Gmünd gesessen war? Vor

Hitlers Diktatur hatte Bäckermeister Johannes Abele (4. Februar 1896 - ) im

schwäbischen Waldstetten schon früh gewarnt. Und dann doch diese Schreckenszeit

überlebt. Sein ältester Sohn, mein Schwiegervater, erzählt noch heute

gelegentlich davon. Die schmackhaften „Briegl“ der Bäckerei von Bruno und

Hannelore Abele in Waldstetten bestätigen den Durchhaltewillen lecker.

„Der kennt Dich“

Eines Abends kam Christine von ihrer Arbeitsstelle heim

und sagte: „Heute hat mal wieder einer respektvoll gestaunt. Und zwar, nachdem

ich mit „Ja“ geantwortet habe, als er fragte, ob ich mit Aichers verwandt bin.“

„Oh nein – nicht schon wieder Otl Aicher!“, dachte ich. „Nein, nein“ beruhigte

mich meine Frau: „Der kennt D i c h .

Von den Rockkonzerten, die Ihr früher

hier in der `rotisserie‘ veranstaltet habt.“ Also meist bestens besuchte

Veranstaltungen mit guten Tönen unter einem beschaulichen Gewölbe – wohl um 1900

von italienischer Meisterhand gefertigt und 1970/71 nach Plänen meines Vaters

Otl Aicher zur Kantine für sein „büro aicher“ umgestaltet. Ein Raum fast wie

eine kleine Kirche. Ursprünglich hier in der Rotismühle bei Leutkirch genutzt

als Viehstall („20 GV“). Wohl in einer Zeit, da Kühe auch in Deutschland noch

als `heilig‘ galten.

Dort traten 1994-2000 auf: die „Tiger Lillies“ aus

London, „three seasons troiseme sex“ aus Leutkirch, „Rosi Ledet & her Psydeco

Playboys“ aus Louisiana, „Revolution Number 9“ aus Freiburg, „Bullfrog“ aus dem

Westen „Patent Ochsner“ aus der Schweiz – und sogar Eric „Wrecless“ Goulden, der

„Grandfahter des Punk“. Selbst die „Banana Fishbones“ dröhnten hier. Und etliche

mehr. Manche von ihnen kannten mich bereits aus meinen drei Büchern über

„Rockszenen der Oberschwäbischen Privinz“. Erschienen 1987-1998.

Gesamtseitenzahl: 1004.

Doch trotz all solcher Eigenleistungen erinnerten sie

immer wieder an die Bilder meiner Familien-Herkunft: die Berichte über Hans und

Sofie Scholl. Und ihre Geschwister samt Freundinnen und Freunden. Wer waren die?

Wie prägten mich meine Eltern Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher? Vermutlich

eine so eher seltene Position als Sohn

bekannter Eltern. Zumal als Nachfahre von Leuten, die viele als „Helden“

verehren. (So äußerte es zum Beispiel Karl Graf von Stauffenberg über die „Weiße

Rose“.)

Und doch bin ich auch Enkel des Installateurs Anton

Aicher (9. November 1895 – 13. April 1969). Selten öffentlich erwähnt, tauchen

Erzählungen über diesen eigenwillig-mutigen Mann doch immer wieder auf, wenn

sich die zweite Generation nach ihm trifft. Zum Beispiel der Spruch: „Ich bringe

den Feierabend mit.“ Vom Opa wohl gesagt an jenem Tag, als der Vater meines

Vaters (1932?) von seiner Arbeitsstelle entlassen worden war. Das sollte ihm

nicht noch einmal passieren. Von da an bestritt er „selbständig“ sein Einkommen.

Später sogar als Chef der „Weltfirma“ „Aicher & Schmid“ – wie’s mir mal ein

Memminger Installateurmeister respektvoll sagte. Und mit klarer Haltung. Anton

Aicher und seine direkte Familie in der Glockengasse 10 in Ulm-Söflingen

gehörten 1933-1945 nicht Hitlers Nazipartei NSDAP an. Den I. Weltkrieg

(1914-1918) hatte Anton Aicher selbst als Soldat mit erlebt. Einen zweiten

wollte er nicht.

Sein Friedenswille scheint Anton Aichers Familie nicht

wirklich geschadet zu haben. Denn kurz vor seinem Tod ragte über die Dächer der

Ulmer Weststadt ein mehrstöckiges Gebäude auf. Oben dran mit weit sichtbaren

Lettern: „Aicher & Schmid“. Beim Schreiben dieser Zeilen wächst in mir die

Erinnerung an die Zusammenarbeit mit einem kleinen Immobilien- und Solarbüro

zwischen 2000 und 2010 - schräg gegenüber dem vergeichsweise wuchtig

Aicher’schen Mehrstöcker an der gleichen Söflinger Straße.

Das Büro arbeitet dort nicht mehr, aber

das von Anton Aicher mit-begonnene (und wohl von Max Bill geplante)

Mehr-Etagen-Haus steht noch in Besitz einer Enkelin des Handwerksunternehmers –

wenn auch ohne Schriftzug „Aicher und Schmid“.

Ja – da war sogar noch mehr: Anton Aicher soll Anhänger

des „Schwundgeld“-Entwicklers Silvio Gesell gewesen sein. „Ich weiß nicht – aber

manchmal glaube ich, unser Opa Anton wohnt inzwischen in meinem Geldbeutel. Fast

immer wenn was drin ist, ist es schon wieder weg“, meinte ich um 2019 mal

augenzwinkernd zu meiner Cousine Elisabeth.

Zufall also, dass sowohl meine beiden Brüder als auch

ich die meiste Zeit unseres Berufslebens bisher `selbständig‘ gearbeitet haben?

Und: Wir alle drei waren von unserem Vater Otl Aicher dazu angehalten worden, im

hiesigen Anwesen Rotismühle (südwestlich von Memmingen) bei hand(werklicher)

Arbeit mit zu helfen. Deshalb auch leichter „mit der Hand zu denken“, wie es

mein Papa mehrmals sagte? Auf den meisten selbst gepflasterten Bereichen dieses

Areals herrschte Parkverbot. Außer den Fahrzeugen der Eltern, ausnahmsweise ganz

wichtiger Kundinnen oder Kunden – und (wie selbstverständlich) der Handwerker,

die hier immer wieder zu tun hatten. Mein Vater lud sie fast jedes Jahr einmal

alle in den Saal „rotisserie“ zum Essen ein. Handwerk war ihm (fast) heilig.

Mir blieb der Respekt. Hochachtung vor denen, die

(manchmal mehr) als acht Stunden eines Tages körperlich vergleichsweise

anstrengend arbeiten. Und gelegentlich mal der eigene Griff zum Werkzeug – wenn

auch oft nicht der vollständig geübte.

Und dann manchmal doch der zupackende: In den 1990er

Jahren hieß es mal während eines Fests von und mit Behinderten in unserer

Rotismühle: Das Klo ist verstopft. Samstagnachmittag – wo da handwerkliche Hilfe

herholen? Da fiel er mir wieder ein, der Rat von meiner Oma Anna Aicher (11. Mai

1895 – 11. August 1980): In solch einem Fall einen stabilen „Stecken“ (also

Stock) nehmen, „einen Lumpen fest rumwickeln“ – und damit den Ausfluss der

(etwas mit Wasser gefüllten) Toilettenschüssel kräftig „pumpen“. Gehört,

gelernt? Es kam auf ein Versuch an. Erfolgreich. „Leute, wir können

weiterfeiern. Der Kloabfluss ist wieder frei“, sagte ich der Festgemeinde –

zufrieden mit dem Geschafften.

Tipps, Vorbilder, Erzählungen: Was die Älteren da uns

Nachwachsenden beigebracht hatten, wirkt nach. Vielfältig. Bis in den eigenen

Alltag `rein.

Mehr noch: Fast direkt nach Schreiben dieser Zeilen die

Erinnerung an meine Klein-Kind-Zeit. Da ließ sich in unserem Haus am Ulmer

Hochsträß 20 (einem Lehrer-Gebäude der „Hochschule für Gestaltung“) die

Klospühlung nicht zurück zum „Stopp“ bringen. Angst vor dem Überlaufen der

Toilettenschüssel? Auf jeden Fall Alpträume davon. Spätestens jetzt, nach

eigener Reparatur des Klo-Abflusses in Rotis während des Fest in den 1990er

Jahren wirkten diese Ängste wie weggespült. Therapie dank dem Tipp von meiner

Oma Anna Aicher.

Lange Linien. Vielfältig prägend. Auch die eigene

Arbeitswelt. Beim Buch „Weiße Rose“ blieb es nicht. Meine beiden Eltern

veröffentlichten nach 1952 weitere Bände. Daher wohl nicht ganz verwunderlich,

dass auch wir drei Söhne uns an solche Aufgaben wagten? Mit Gottes – und anderer

Leute – Hilfe könnte ich 2021 mal wieder einen gedruckten Band `rausbringen.

Lange Linien. Mal kurvig. Auch mal verkreuzt. Und nicht

immer auf den ersten Blick nach zu verfolgen.

Aber: Sie prägten mich, banden mich ein – sicherten

vielelicht auch? Offenbar lange -

und daher immer wieder erkennbar. Grundlegender als zum Beispiel

begrenzende Vorgaben mancher, die selbst

besser zu wissen glauben, was demokratisch und „anständig“

ist. 2020 stand auf Plakaten mein Name

als Redner bei Veranstaltungen für die im Grundgesetz garantierten Grundrechte.

Da beschimpftem manche die Veranstalter – und mich - wegen „historisch

politischer Erbschleicherei“.

Solche Vorhaltungen hatte ich zuvor nie gehört oder

gelesen, wenn ich an offiziellen Gedenkveranstaltungen teilnahm. Oder auch an

Schulstunden. Offenbar kommt es sehr darauf an, ob das „historisch politische

Erbe“ der Verehrung der Staatsverwaltung und ihren Geldempfängern dient – oder

eben „nur“ den Grundrechten, die das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

nennt

An diese Grundrechte zu erinnern, und sie zu wahren,

scheint mir tatsächlich eine der längeren Traditionslinien meiner

Herkunftsfamilien zu sein. Unter anderem angelegt von meinen Eltern Inge

Aicher-Scholl und Otl Aicher.

Zum Beispiel beeinflusst vom politischen Verhalten

meiner Mutter. Obwohl Volkshochschul-Mitgründern und 1946-1974 Leiterin einer

öffentlichen Einrichtung, organisierte Inge Aicher-Scholl in den 1960er Jahren

die „Ostermarsch“-Demonstrationen gegen Rüstung und Krieg in Ulm.

1963 gehörte sie in der Donaustadt zu

jenen, die sich gegen die geplanten „Notstandsgesetze“ aussprachenen. Zusammen

mit zwei vergleichsweise jungen Richtern – darunter ihrem Schwager Fritz

Hartnagel (4. Februar 1917 – 29.

April 2001). Sie äußerten ihren Protest öffentlich – zum Beispiel mit 30.000

Flugblättern. 1963 – kurz nach der

„Kubakrise“ vom Oktober 1962, die die Welt ziemlich nahe an den Abgrund eines

Atomkriegs geführt hatte.

Bundesinnenminsister Herman Höcherl (CSU) soll sich 1963

bis ins benachbarte Neu-Ulm vorgewagt haben, um über die „Freiheitsfanatiker“

von Ulm zu lästern. Ja – meine Eltern ließen sich 1985 sogar zur „Sitzblockade“

auf der Straße zum Atomwaffenlager Mutlangen nieder. Die Polizei trug meine

Mutter weg. Das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd verurteilte sie deswegen zu 800

Mark Strafe. Mutiges Auftreten für wichtige politische Ziele.

Jahre später hob das Bundesverfassungsgericht das Urteil

auf: Sitzen auf der Straße sei keine „Nötigung“.

Andererseits: Benno Grzimek - ein guter Freund der

Familie Aicher - sagte zu mir: „Deine Mutter ist schon manchmal sehr ängstlich.“

Anlass: Sie hatte ihn gewarnt: „Fall‘ die Treppe nicht runter!“ Dabei kannte er

den Weg zum Keller seit Jahren. „Auch Du hast manchmal mehr Angst als nötig“,

erklärte mir Benno später. Ein „Feuerlauf“ einige Wochen danach auf über 500

Grad heiß glühendem Holz sollte dagegen helfen.

Ich hätte „Nerven wie Drahtseile“. So zumindest

schrieb‘s mir eine journalistische Freundin im Herbst 2020. Zuvor hatten mich

Zeitungen angegriffen, weil ich 2020 als

„Sohn von Inge Aicher-Scholl“ oder „Neffe von Sophie Scholl“ als Redner bei

Kundgebungen angekündigt worden war. Bei öffentlichen Versammlungen für

Grundrechte. Meine fast rück-fragende Antwort an die Schreiberin: „Vielleicht

wegen der Resilienz aus Familientradition?“

Lange Linien also? Mehr dazu in dieser Rubrik „Lange

Linien“. Ab jetzt, 22. April 2021,

voraussichtlich immer ab da wieder hier.

Demnach schon am oder bis 29. April 2021 geht’s hier mit

einem neuen Text weiter.

Oder gar früher?

Vielleicht dann auch mehrmals pro Woche?

|

Text 01 vom 22.04.2021

|

|

Text 02 vom 02.05.2021 |

| Text 03 vom 06.05.2021 |

Text 2

„Fangen wir an“

„Fangen wir an.

Hier in Ulm“. Diese Aufforderung meiner Eltern Otl Aicher und Inge

Aicher-Scholl gilt manchen fast als eine Art Grundsatz-Parole.

Entstanden in den ersten Jahren nach dem II. Weltkrieg (1939-1945). Also

in einer Zeit, da die Donaustadt großenteils in Trümmern lag. Ruinen

nach furchtbaren Bomben-Nächten.

Wie oft

erzählten mir meine Mama und mein Papa von den Glühbirnen, die sie nach

frühen Vorträgen ab 1946 in der „vh ulm“ (der „Ulmer Volkshochschule“)

aus den Fassungen drehten und mit Heim nahmen, damit sie nicht geklaut

würden.

Also nach

Informationsabenden jener „vh ulm“. Also der „Ulmer Volkshochschule“,

die meine Mutter Inge Aicher-Scholl 1946 mit gründete – und bis 1974

leitete. Übrigens: ohne eigenes Abitur.

Die Zeit nach

dem Kriegsende 1945. Für meine Eltern offenbar eine spannend-belebende.

Neubeginn.

„Fangen wir

an.“ Los geht’s hier im Text mit ein paar einführenden Hinweisen.

Da trafen sich

zwei Familien in den ausgehenden 1930er Jahren. Kennengelernt hatten

sich zwei Söhne dieser Sippen als Oberschüler in Ulm: Werner Scholl und

Otl Aicher.

Beide Familien

gehörten zunächst nicht zur Ulmer Prominenz. Sie waren erst nach dem I.

Weltkrieg (1914-1918) in die Münsterstadt gezogen.

Anton Aicher

(9. November 1895 – 13. April 1969) lernte Anna Maria Kurz (11. Mai 1895

– 11. August 1980) als Soldat wohl nach dem I. Weltkrieg (1914-1918)

kennen. Als Kamerad von Annas Bruder berichtete Anton Aicher bei seinem

Besuch in ihrem damaligen Wohnort Illerrieden südlich von Ulm vom

Kriegstot des Gefallenen.

Anna und Anton

entschieden sich

f ü r das

Leben. Sie heirateten 1920 – standesamtlich am 5. Juli und mit

kirchlichem Segen am 6. Juli. Schon gut sechseinhalb Monate später kam

ihr erstes Kind zur Welt: Hedwig (21. Dezember 1920 – 30. Dezember

2020). Es scheint also in den Sommertagen 1920 mindestens einen ziemlich

guten Grund für die beiden gegeben zu haben, vor den Traualter zu

treten.

Es folgten mein

Vater Otto „Otl“ (13. Mai 1922 – 1. September 1991) und mein Onkel Georg

(XX XX 1923 – 30. Juli 2011). Habe ich Berichte der drei – und ihrer

Mutter Anna – richtig verstanden, dann lebte die Familie mehr oder

minder von Anfang an in der Glockengasse 10 in Ulm-Söflingen.

Eine auf dieser

Seite eher locker umbaute Straße. Mit je einem mehrstöckigen Gebäude pro

Familie. Ein paar (Obst-) Bäume, Wiesen, Gemüsegärten. Teils kleine,

eher hauseigene Werkstätten. Nahe der Textilfabrik „Steiger & Deschler“.

Leben zwischen Wohnen und

betrieblich Werkeln. Schaffen fürs Einkommen und Sitzen zum Feierabend –

mehr oder minder an einem Platz. Mein Vater sprach später manchmal von

„Banlieu“ (also das französische Wort für Vorstadt.) Irgendwo zwischen

gut- und kleinbürgerlich?

Für das „klein“

mag manche Erinnerung von meinem Papa gesprochen haben. Etwa an

Krisenzeiten. „Meine Mutter wollte mit uns ins Wasser gehen“, erzählte

er uns mehr als einmal. In die nahe Blau. Nein – nicht zum Baden, eher

zum Sterben. Das passt zur Ansage seines Vaters „Ich bringe den

Feierabend mit“ über seine Entlassung. Wohl 1932. Für ihn dann Anlass

dazu, sich wirtschaftlich auf eigene Beine zu stellen. Mit

Firmengründung „Aicher & Schmid“.

Hinweis auf

einen dann doch stärkeren Überlebenswillen? Auch wenn „der Weg hart und

steinig“ war, wie Anna Aicher in kleinen Ansprachen bei Familienfeiern

ein paarmal berichtete. Bevor sie 85jährig starb, hieß es gelegentlich

bei Gesprächen in der Familie, die Oma habe gesagt: „Jetzt ist genug.“

Mehrmals sei deshalb auch schon ein Pfarrer zur „letzten Ölung“ an ihr

Krankenbett zu Hause bestellt worden. Darüber

eher schmunzelde Berichte im engeren Familienkreis. Ein langes Leben –

und dann ein ersehnter Tod. Katholisch begleitet. In Gottes geborgenen

Händen.

„Wann kommt denn jetzt die Straßenbahn?“

Wie wenig

dramatisch das gesegnet gealterte Sterben meiner Oma väterlicherseits

wirkte, zeigt sich an meiner Erinnerung von ihrer Beerdigung auf dem

Söflinger Friedhof im August 1980. Wir Trauergäste warteten vor der

Totenkapelle auf den wohl bald ausgefahrenen Sarg. Über uns die

Wellblech-ähnliche Abdeckung des Vordachs. Mit etwas Phantasie ließ sie

sich mit einer öffentlichen Haltestelle vergleichen. „Wann kommt denn

jetzt die Staßenbahn?“, fragte darunter lächlend mein Onkel Fritz

Hartnagel (4. Februar 1917 – 29. April 2001) meinen Bruder Florian.

Beide standen leicht schmunzelnd hinter mir. Ich musste mich

berherrschen, dass ich nicht laut zu lachen begann.

Ein natürlicher

Tod, der zum Leben gehört. Ja sogar in seinen letzten, eher kränkelnden

Jahren herbeigesehnt von der dann Verstorbenen. Teil einer Famlie, deren

Mitglieder alle bis zu solch einem „natürlichen Tod“ lebten. Mit einer

Ausnahme: mein Vater Otl Aicher. Er erlag am 1. September 1991 den

Folgen eines Verkehrsunfalls. Ähnlich wie meine Schwester Pia (3.

Oktober 1954 – 25. Februar 1975). Wer weiß, ob die beiden deshalb heute

als Teil einer „Risikogruppe“ bezeichnet werden würden?

Vielleicht umso

mehr, wenn dabei auch die Familie meiner Mutter Inge Aicher-Scholl ins

Blickfeld genommen wird. In ihr verloren seit 1943 drei Mitglieder ihr

junges Leben: Hans Scholl (22. September 1918 – 22. Februar 1943), Sofie

Scholl (9. Mai 1921 – 22. Februar 1943) und Werner Scholl (vermisst seit

7. Mai 1944 in Russland). Wohl alle „unnatürlich“.

Gewaltsam

erzwungenes Sterben. Und doch auch Überlebenswille. Oder gerade

deswegen? Meine Mutter erzählte mir, nach der Ermordung ihrer

Geschwister durch die Nazi-Justiz am 22. Februar 1943 habe ihr Vater

Robert gesagt: „Jetzt schneiden wir uns alle die Pulsadern auf.“

Aus Protest gegen das erlittene Unrecht. Seine Frau Magdalena (5.

Mai 1881 - 30. März 1958)

soll erwidert haben. „Von wegen! Das wäre doch genau das, was die

wollen. Jetzt essen wir erst mal `was.“

(Mit Lebensmittel aus dem eigenen Gemüsegarten in Neu-Ulm?)

Dieser

Ratschlag „Jetzt essen wir erstmal `was“ fiel im Haushalt von meiner

Frau und mir auch schon mal, wenn staatliche Stellen versuchten, uns mit

Drohungen ein zu schüchtern. Etwa mit erkennbarem Ziel, die hiesige

kleine Wasserkraftanlage Rotismühle aus zu bremsen. Keine Frage:

Nazi-Diktatur 1933-1945 und Bundesrepublik Deutschland (seit 1948) –

zwei völlig unterschiedliche Regierungssysteme.

Was klar Unterschiedliches. Aber

markante Ratschläge aus der Familiengschichte – vielleicht auch noch

Jahre später im Extremfall ermutigend.

Liebe fürs

Leben. Gegen das Gemetzel des I. Weltkriegs (1914-1918) hatte sich mein

Opa Robert Scholl schon während dieser Zeit entschieden. Er leistete

seinen Wehrdienst als Sanitätsoldat ab. Dabei lernte er die Diakonisse

Magdalena Müller kennen. Zehn Jahre älter als er. Sie heirateten 1916.

Sowohl von ihrem ersten Kind Inge als auch von meinem Großvater Robert

Scholl selbst hörte ich immer wieder, dass er nach 1919 nicht zu

denjenigen Deutschen gehörte, die den „Versailler Vertrag“ als

„Schanddiktat“ empfanden. In Harold Nicolsons Buch „Friedensmacher 1919“

(Originaltitel: „Peacemaking 1919“) – „fünfte und sechste Auflage 1934“

(…) „by S. Fischer Verlag A – G / Berlin“ steht der handschriftliche

Eintrag: „Meinem lieben Julian zur Erlangung geschichtlicher Wahrheit!

Dein Opa Robert Scholl, München 20. März 1972“.

Was da

politisch mit Ausrufezeichen zum Frieden mahnt, prägt auch meine

persönliche Erinnerung an meinen Großvater Robert Scholl. An „männliche“

Herrschaftszeichen – wie etwa lautes Brüllen oder das bedrohliche

Hand-Heben – kann ich micht nicht entsinnen. Eher schon freundliches, ja

vielleicht sogar gütiges Lächeln, wenn ich als Kind Opa und Oma in

München besuchen durfte. Dann nicht mehr Magdalena Scholl, sondern

Robert Scholls zweite Frau Anne Scholl (* Plank ?).

8. Mai 1945.

Tag der Befreiung. Was bedeutete das für meine Herkunftsfamilien? Meine

Tante Hedwig Maeser (* Aicher) schilderte es meiner Frau Christine

Abele-Aicher und mir bei Gesprächen 2011/2012 so: „Alle Menschen sind

sich wieder näher gekommen. Man musste vor dem anderen nicht mehr

vorsichtig sein. Da ist man auf einmal aufgeblüht.“ (So nach zu lesen in

Christines Buch „Die sanfte Gewalt. Erinnerungen an Inge Aicher-Scholl“.

Mehr dazu unter

www.ingeaicherscholl.de).

Im Juni 1945

ernannte die amerikanische Militärverwaltung Ulms meinen Großvater

Robert Scholl (13. April 1891 – 25. Oktober 1973) zum Oberbürgermeister

von Ulm. Also einen, der schon mal ein Rathaus geleitet hatte – und als

Gegner der Nazis bekannt geworden war. Habe ich es richtig gelesen, dann

sorgte er dort unter anderem dafür, dass vergleichsweise viele der stark

zerbombten Häuser schneller wieder bewohnbar wurden als Gebäude in

anderen württembergischen Städten. Und: Mit dem, was von seiner Familie

noch übrig war, kümmerte sich mein Opa mütterlicherseits unter anderem

um die Zehntausende von Flüchtlingen, die nach Ulm kamen.

Drei damals

nicht mehr ganz junge Damen erzählten mir (wohl 2009), dass Robert

Scholl sie und ihre Familien persönlich besucht habe, um nach zu

schauen, ob es ihnen in den neuen Wohnräumen gut gehe. Denn die Gewölbe

dort waren ursprünglich (1881-1887 gebaut) nicht als dauerhafte

Unterkünfte für ziviles Leben entstanden: die „Kehlkaserne“ des „Fort

Oberer Eselsberg Nebenwerk“ (nahe dem „Oberberghof“) Ulm. Solche Plätze

galten im schwer bombardierten Ulm ab Mai 1945 als besonders wertvoll.

So soll etwa ein Brauereichef

im nahen „Fort Unterer Eselsberg“ seinen Platz gefunden haben.

„Macht doch Eure eigene Schule“

In dieser

Stimmung zwischen dem Ende starker Zerstörungen und einem Neubeginn

übernahmen Inge Scholl und deren Freund Otl aber auch noch ganz andere

Aufgaben: für einen kulturellen Neubeginn.

Ob es mit dem

Fahrrad, per Motorrad oder am Steuer von Anton Aichers „Holzvergaser“

gewesen war - oder mehrmals in

jedem dieser Vehikel: Otl Aicher fuhr von Ulm nach Mooshausen (heute

Kreis Biberach). Sein Reiseziel: Romano Guardini (17. Februar 1895 – 1.

Oktober 1968). Der Pfarrer, der sich selbst als „katholischer Demokrat“

bezeichnete, hatte sich während der Nazi-Diktatur in das oberschwäbische

Dorf zu seinem befreundeten Kollegen Josef Weiger zurückgezogen. Die

damals ländlich konservativ-katholische Gegend bot sich wohl zur

„inneren Emigration“ an.

Mein Vater lud

Guardini 1945 zu Vorträgen in die evangelische Martin-Luther-Kirche nach

Ulm ein. Diese Ansprachen Guardinis gelten als erste Vor-Veranstaltungen

der damals neuen „vh ulm“, „Ulmer Volkshochschule“. 1946 mit begründet

von Inge Scholl – und von ihr bis 1974 geleitet. Romano Guardini traute

meine Eltern am 7. Juni 1952 in München, „St. Anna“. Einen Monat zuvor

war Inge Scholls Buch „Die Weiße Rose“ erschienen. Danach nannte sie

sich „Inge Aicher-Scholl“.

Ulm 1945. In

vielen Bereichen schwer kriegs-zerstört. Dazu kamen kalte Winter. Zeit,

aus zu wandern, um woanders schöner wohnen zu können? Und wärmer? Mein

Papa berichtete mir, damals sei er in die Schweiz gefahren (wohl nach

Zürich). Dort kaum zu erkennen: Kriegs-Schäden an Häusern. Danach sei er

wieder heim nach Ulm gereist. Die eigene Stadt wieder mit aufbauen – so

sein Ziel. Selbstverständlich? Vermutlich nicht ganz. Denn während des

„III. Reichs“ (1933-1945) hatte Otl Aicher versucht, seine

Schwimmfähigkeit so zu trainieren, dass er unbeachtet den Rhein hätte

durchquernen können. Zielpunkt: Schweiz.

Nach dem 8. Mai

1945: „Fangen wir an, hier in Ulm.“ Eine beinahe Hände reibend

zupackende Losung meiner Eltern. Zwar kann ich mich nicht daran

erinnern, sie jemals wörtlich von meiner Mutter und meinem Vater gehört

zu haben. Aber doch immer wieder Berichte über die Aufbruchstimmung kurz

nach dem 8. Mai 1945. Seien es die Glühbirnen, die nach

Vorttrags-Abenden der „vh ulm“ aus den Fassungen gedreht wurden – damit

sie danach niemand mitnehmen konnte.

Seien es Fahrten, um Rednerinnen oder Redner zu deren Vorträgen

in die Volkshochschule ab zu holen. Auch mal während starkem

Schneegestöber. Seien es Gasthaus-Besuche mit den Referienden nach den

Vorträgen. Ein Hunger auf Zukunft. Erkennbar hielt er Jahre lang an.

Denn 1953 waren Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher als treibende Kräfte

mit dabei, als in den Räumen der „vh“ die ersten Kurse der neu

gegründeten „Hochschule für Gestaltung“ (HfG) begannen. Was sie lehrte,

hieß später in den USA „verulmen“.

„Macht doch

Eure eigene Schule!“. Wenn vor allem mein Bruder Manuel und ich in den

Aicher’schen Wohnräumen der Rotismühle während der 1970er über wenig

Erfreuliches aus dem Gymnasium Leutkirch berichteten, meinte mein Vater

manchmal: „Macht doch Eure eigene Schule!“. Wir schüttelten dann den

Kopf. Und taten’s später doch einmal öffentlich. Mit Schulfreundinnen

und -freunden. In Form einer selbst organisierten Tagung von Schüler-

und Jugendzeitungen im Frühjahr 1978 in der Grundschule

Leutkirch-Engerazhofen. Die Staatsverwaltung empfand das offenbar als

bedrohlich. Sie ließ anschließend ihre Geimpolizei „Verfassungschutz“

ermitteln. Da aber hatte uns bei dieser Tagung mindestens ein älterer

Kollege schon erläutert, was das Presserecht erlaubt – und was nicht.

Diese

Grundkenntnisse – vom „Wochenblatt“-Redakteur

Gunter Schieferdecker aus dem Verlagshaus der Ulmer

„Südwest-Presse“ in weniger als zwei Stunden so spannend wie

unterhaltend vor einem markant aufmerksamen jungen Publikum vorgetragen

– blieben mir als Rüstzeug für mein teils journalistisches Arbeitsleben.

Offenbar bewährt. Denn seither hat mich niemand wegen meiner

Presseartikel vor Gericht gezerrt. So stark kann lebhaftes Lernen

wirken. Ohne „Kultus“-Bürokratie. Und ohne Spaßbremse.

Rotismühle,

Frühjahr 2021. Ein paar Kinder stapfen ein-, zweimal übers Gelände. Sie

sollen künftig öfter hier zu sehen sein? Unterrichtet durch die „Freie

Schule Allgäu“? Adresse: Rotis 7. Näher an Blumen, Bäumen und Bienen als

an Bildschirmen? Jetzt in

jenem „böhmischen Gewölbe“ aus

der Zeit um 1900, das um 1970 nach Plänen Otl Aichers zur Kantine für

sein „büro aicher“ (später: „rotis büros“) umgestaltet wurde. Damals

„rotisserie“ genannt. Und damit auch jener Saal, in dem während der

1990er Jahre auf Einladung meines Bruders Florian und mir Leute wie die

„alternativen Nobelpreisträger“ Heinz-Peter Dürr und Hermann Scheer

gesprochen hatten. Und etliche mehr. Etwa

nahe lebende Biogasbauern beim Nachmittagskaffe für ihre wissbegierigen

Kolleginnen und Kollegen. Dabei auch der gleiche Ort, an dem in den

1990ern Rockkonzerte Rotis belebten.

Anhaltend

prägend. Auf das, was ich dabei über sonnig erneuerbare Energien hören

und sehen durfte, kann ich mich heute, 2021, noch zurück besinnen. Als

Grundlage immer wieder dann, wenn ich über solch günstig heimische

Kräfte berichten darf.

Wissen – erworben von Wissenden. Und bestärkt dann auch durch handfeste

Erfahrungen mit dem eigenen Wassertriebwerk in der Rotismühle. Mit

gelegentlichem Selbst-Handfest-Zupacken – während der Jahre in Hunderten

von Arbeitsstunden.

Also doch „eigene Schule“?

Alte Aufforderungen unserer Eltern – vielleicht bald aktueller denn je?

Neue Wege? (Not-?-)Ausgänge aus einem „Schulsystem“, von dem

Hirnforscher während der jüngsten Jahre (mehr als ein)mal behaupteten,

etwas Wesentliches finde dort in späteren Klassenstufen eher nur

ausnahmsweise statt: Lernen

fürs Leben? Stattdessen bald in Rotis Eigeninitiative junger Eltern –

und Offenheit meiner Brüder als heutiger Raum-Eigentümer? Lernen in

einer Umgebung, in der manch Schönes blüht. Heute sichtbar – auch noch

in 20 Jahren? Bald, 2021, ein Anfang. Hier in …

Text 3

Im Schatten

„Vom

Verfassungsschutz beobachtet“. Dieser Hinweis in „Qualitätsmedien“ soll

offenbar die so Überwachten als Staatsfeinde brandmarken. Meine

Herkunftsfamilie stand schon öfter auf der Spähliste solcher

„Schlapphüte“.

(Leutkirch)-Rotismühle. Wohl Mitte der 1970er Jahre. Am Esszimmertisch

der Familie Aicher. Unser Vater Otl Aicher erzählt, er habe vor ein paar

Tagen Post von einer Behörde bekommen. Inhalt: Meinem Papa sei es

diesmal nicht erlaubt worden, Luftbilder anzufertigen. Begründung: Er

habe (mit anderen) während der „`Spiegel‘-Affaire“ 1962 eine Erklärung

für den damals verhafteten „Spiegel“-Herausgeber Rudolf Augstein

unterschrieben.

Inzwischen, so

mein Vater am aicher’schen Esstisch in Rotis damals in den 1970ern,

liege ihm aber die amtliche Fotografier-Genehmigung vor. Wie das? Dazu

erklärte uns unser Papa, er habe der Behörde sofort geantwortet:

Entweder liegt mir morgen Eure Genehmigung vor – oder Euer

Verbots-Geschreibsel übermorgen dem „Spiegel“.

„Jetzt weiß ich

wenigstens, dass ich bei denen in den Akten stehe“, sagte mein Vater uns

Aicher-Kindern damals am Tisch. Seinem Ruf als guter Fotograf hat’s

offenbar nicht geschadet. Zusammen mit der „Lufthansa“ veröffentlichte

er die Bücher „Flugbild Deutschland“ und „Im Flug über Europa“.

Der CDU

- schon damals Regierungspartei in Baden-Württemberg –

verweigerte er allerdings die Rechte, seine Luftfotos zu verwenden. Aus

Ärger über den Verbotsversuch. Die Dauer-Regierer mussten ohne Überblick

auskommen.

"Fragen Sie doch die Aichers"

Beobachtet von

der staatlichen Geheimpolizei – überwacht von Kontrollbehörden. Das

erlebten die Familien Scholl und Aicher immer mal wieder.

Zum Beispiel

1978. Im Frühjahr `78 luden wir von der Leutkircher Schülerzeitung

„Radieschen im Untergrund“ ein. Und zwar zu einer Wochenende-Tagung der

Jugend- und Schülerzeitungen der Gegend. Von Ulm bis Konstanz. Als

freier Mitarbeiter des Blatts unterstützte ich damals den

verantwortlichen Redakteur, meinen jüngeren Bruder Manuel. Die „Große

Kreisstadt Leutkirch“ bot freundlicherweise als Tagungsort ihre

Grundschul-Gebäude im Teilort Engerazhofen an. Bedingung: zwei

`pädagogisch befähigte‘ Personen sollten während der Veranstaltung

gelegentlich nach dem Rechten schauen. Etwa während der Essenszeiten.

Diese Aufgabe

übernahmen meine Mutter Inge Aicher-Scholl (als ehemalige

Volkshochschulleiterin) und Grund- und Hauptschul-Lehrer Wilhelm

Schwarz. Ihn kannten wir von der „Arbeitsgruppe Friedenswoche Leutkich“.

Ein paar Wochen

(?) nach der Tagung rief Schwarz uns an und erklärte: „Mich holte heute

jemand vom LVA aus dem Unterricht. Ich fragte: `LVA –

Landes-Versicherungs-Anstalt?‘

‚Nein‘, erfuhr ich, ‚Landes-Vefassungsschutz-Amt‘. Die Person

wollte wissen, ob bei Eurer Tagung irgendwelche `verfassungsfeindliche

Tendenzen`erkennbar waren. Ich sagte: `Das weiß ich nicht. Ich war ja

nur beim Mittagessen und abends kurz da. Aber: Fragen Sie doch einfach

die Aichers. Die haben ein Protokoll geschrieben.‘“

Vom

„Verfassungsschutz“ erhielten wir Tagungs-Veranstaltende nie die Bitte

um dieses Protokoll. Allerdings sandte uns die Behörde auch keine

schriftliche Bestätigung, dass es bei unserer Zusammenkunft keine

„verfassungsfeindlichen Tendenzen“ gegeben habe. Genau diese amtliche

Zusicherung forderten wir allerdings vom „Verfassungsschutz“. Mit

direkten Anrufen dort.

Grund unseres

Wunsches: Unter den vielleicht vierzig bis fünfzig (?) Teilnehmenden des

Jugend- und Schülerzeitungstreffens befanden sich vermutlich einige, die

später im „Staatsdienst“ arbeiten wollten. Und diese Leute sollten bei

künftigen Einstellungsgesprächen keine Probleme wegen der Tagung

bekommen.

Doch der

„Verfassungsschutz“ Baden-Württemberg verweigerte diese schriftliche

Bestätigung.

Was also tun?

Wir Schülerzeitungs-Ativen aus Leutkirch informierten diejenigen, die

die Tagung besucht hatten. Und auch Journalistinnen und Journalisten.

Anscheinend waren wir nicht die einzigen jungen Leute, die die

Landes-Geheim-Polizei „Verfassungsschutz“ damals beobachtet hatte.

Mein Vater Otl

Aicher war es wohl, der meiner Mutter Inge Aicher-Scholl deshalb im

Frühjahr/Frühsommer 1978 einen Brief an Landesinnenminister Lothar Späth

(CDU) diktierte. Darin zu lesen: Die Observierung von Schülerinnen und

Schüler erinnere sie an die erste Verhaftung durch die „Geheime

Staats-Polizei“ (GeStaPo) von Hans Scholl, Inge Scholl und Werner Scholl

1937 (?). Und es erinnere sie an die Fahrt von Inge Scholl und Werner

Scholl auf dem offenem Lastwagen-Verdeck der Polizei von Ulm über die

damals neue Autobahn von Ulm zum Verhör nach Stuttgart.

Dieses

Schreiben meiner Mutter an den Innenminister geriet an Journalistinnen

und Journalisten. Und im „Sommerloch“ 1978 griff die „Stuttgarter

Zeitung“ das Thema freudig auf. In einer damals politisch

vergleichsweise „heißen“ Zeit.

Denn

Ministerpräsident Hans Karl Filbinger (CDU) konnte kaum länger leugnen,

noch nach dem offiziellen Ende der Nazi-Herrschaft (am 8. Mai 1945)

Todesurteile für Soldaten gefordert

zu haben, die sich geweigert hatten, weiter für Hitler zu

kämpfen. Der Schriftsteller Rolf Hochhuth nannte Filbinger deshalb einen

„furchtbaren Juristen“.

Am 7. August

1978 trat Filbinger zurück. Und wer sollte sein Amt übernehmen? In

Presse und Funk damals die Namen: Manfred Rommel (Stuttgarter

Oberbürgermeister und Sohn des „Wüstenfuchses“ Erwin Rommel) und

Innenminister Lothar Späth.

Ein

Innenminister, der erkennbar unschuldige Schülerinnen und Schüler

bespitzeln lässt? Geeignet als neuer „Landesvater“ in einer Zeit, da man

gerade erst den „furchbaren Juristen“ Filbinger losgeworden war? Diese

Frage stellte sich offenbar auch die „Stuttgarter Zeitung“.

Fast noch wie

gestern in mir die Erinnerung an jenen Sommer-Mittag 1978 im Rotiser

Büro meiner Mutter. Wohl mein Bruder Manuel, mein Vater und ich standen

da, während meine Mama am Telefon von einer Journalistin der

„Stuttgarter Zeitung“ befragt wurde.

Es verging

anschließend wohl keine Viertelstunde, da klingelte nochmal das Telefon

im mütterlichen Büro neben der aicher’schen Küche. Diesmal am anderen

Ende der Leitung: Innenminister Lothar Späth. Er bekannte, er habe Inge

Aicher-Scholl schon länger anrufen wollen. Es komme „natürlich“ nichts

über die Jugend- und Schülerzeitungs-Tagung in die Akten. Meine Mutter

zeigte sich im Ton dankend freundlich.

Kaum hatte sie

den Hörer aufgelegt, meinte mein Vater zu uns beiden Söhnen: „Und ab

jetzt führt ihr Telefonate in dieser Sache

a u ß e r h a l b

von hier.“

Dass solches

Ausweichen in öffentliche Telefonzellen vor dem Abhören hauseigener

„Fernsprecher“ als `was nicht ganz Außergewöhnliches galt, erfuhr ich

erst Jahrzehnte später. So soll Bundeskanzler Helmut Kohl gelegentlich

seinen Fahrer nahe von Telefonzellen angewiesen haben: „Halt‘ mal da an.

Ich muss noch was besprechen.“

Noch direkter?

Meine Nachrichten-Übermittlung funktionierte 1978 auch mal ganz ohne

Telefondraht. Morgens kurz nach Sonnenaufgang in Rotis aufs Fahrrad.

Richtung West: Bodensee. Aufregend angenehm der Wind im Gesicht bergab

die Schlierer Straße in Ravensburg -

runter ins Schussental. Noch vor Unterrichtsschluss erreichte ich die

Aktiven der Schülerzeitung in Radolfzell.

Dass mir eine der Redakteurinnen dort besonders gut gefiel, mag

das Reisetempo auf dem Drahtesel mit beschleunigt haben.

Landeserkundung, Liebe und Verfassungstreue – was sich nicht alles

vereinen lässt!

„Bildet Euch

doch da nicht so viel drauf ein.“ Diesen Rat meines älteren Bruders

Florian an uns Schülerzeitugns-Leute ergänzte er mit einem weiteren

Bericht über geheim-polizeiliche Beobachtungs-Methoden. In den frühen

1970er Jahren habe er mit anderen jungen Leuten, die erkennbar gerne

protestierten, bei einer vertraulichen Besprechung verabredet: „Wir

vereinbaren übers Telefon ein Demonstration am Münsterplatz, die dann

gar nicht stattfindet. Mal sehen, ob die Polizei trotzdem dazu

erscheint.“ Gesagt, getan. Nach der Telefonrunde setzten sich die jungen

„Revoluzzer“ gemütlich in ein Café mit Blick über den Münsterplatz. Sie

trauten wohl ihren Augen kaum, als tatsächlich einige Polizei-„Wannen“

vor der großen Kirche Ulms auffuhren – genau zu dem Zeitpunkt, als die

Schein-Demonstration per Telefonkette verabredet worden war.

„Buhhh“. Im

November oder Dezember 2020 durfte ich bei einer Kundgebung für

Grundrechte in Lindau eine Rede halten. Dabei berichtete ich, dass in

Baden-Württemberg ab jetzt die „Querdenker“ vom „Verfassungsschutz“

beobachtet werden sollten. „Buh“-Rufe aus dem Publikum. Darauf ich am

Mikrofon: „Moment. Ich finde das gut. Denn dann können die `Schlapphüte‘

bei unseren Demonstrationen lernen, wie freundlich und friedlich

Demokratie wirklich ist. Und: Wir können sie beobachten. Also:

Beobachtet die Beobachter!“ Ähnlich, wie wir’s 1978 nach unserer

Jugendzeitungstagung tatsächlich gemacht hatten.

Es freut mich,

dass der Stuttgarter Unternehmer und

„Querdenken“-Gründer Michael Ballweg die Sache gütig lächelnd

ganz ähnlich bewertet hat. Er ließ im Frühjahr 2020 beim

Bundesverfassungericht das Recht der Bürgerschaft auf freie und

friedliche Versammlungen schützen. Sollten jemals wieder alle im

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantierten Grundrechte voll

gültig sein, so werden mehr Leute als bisher erfahren, dass dieser Mann

für dem demokratischen Rechtsstaat wahrscheinlich weit mehr Gutes

geleistet hat als die meisten Abgeordneten 2020 zwischen Ostsee und

Bodensee.

Grundrechte.

Wie wichtig sie wirklich wirken, wird sich leider umso mehr zeigen, je

länger sie mißachtet werden. Etwa die Unversehrtheit der eigenen

Wohnung. Oder das Brief- und Fernmeldegeheimnis. Und auch „die Würde des

Menschen“.

"Rufmord"?

Die, die es

erkennbar immer wieder brechen – und sich dann auch noch widersinnig

„Verfassungsschutz“ nennen – können mit ihrem un-heimlichen Tun nämlich

beachtlichen Schaden anrichten. Und Lebensgrundlagen bedrohen. Siehe

zehn „NSU-Morde“. Was wusste der „Verfassungsschutz“ davon? Standen

einige der V-Leute nahe, als manche der Taten verübt wurden?

Tatsächlich

bedroht von geheimer Beobachtung fühlten sich allerdings auch mal meine

Eltern Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher. Und offenbar ganz zu Recht.

Gefährdet

schienen ihre Pläne, in Ulm eine „Hochschule für Gestaltung“ (HfG) zu

gründen, durch ein „Geheimbericht über 18 Punkte“. Diesen hatte das

„Landesamt für Verfassungsschutz“ 1951 einem Landtagsabgeordneten

überreicht. Inhalt: Vorwürfe gegen meine Mutter und meinen Vater.

Verfasst von Albert Riester. Nach Angaben meiner Mutter sei Riester „als

Student maßgeblich an der Verfolgung ihrer Geschwister beteiligt“

gewesen. Nach dem II. Weltkrieg (1939-1945) schrieb Riester unter

anderem für die „Ulmer Nachrichten“. Dort empfand man ihn 1951 als

„untragbar“. Begründung: Die Staatsanwaltschaft Ulm beschuldigte

Riester, 1939 einen jüdischen Kaufmann vor den

Nazi-Terror-„Volksgerichtshof“ gebracht zu haben.

Zufall, dass

der ehemalige Verbindungsmann der „Geheimen Staats-Polizei“ (GeStaPo)

der Nazis gerade 1951 eine „Rufmordkampagne“ gegen meine Eltern begann?

Unterstützt vom Stuttgarter „Landesamt für Verfassungsschutz“ ?

Nach Riesters Report sollen meine

Eltern kommunistische Agenten gewesen sein. Meine Mutter erzählte mir

dazu: „Es hieß da, Otl sei ab und zu heimlich nach Prag gefahren, um

dort neue Anordnungen der Russen zu erfahren. Aber: Dein Vater war nie

in Prag. Sein ganzes Leben nicht.“

Wer’s genauer

wissen möchte, möge nachlesen in „hfg ulm. der blick hinter den

vordergrund. die politische geschichte der hochschule für gestaltung

1953-1968“. Was der Kölner Professor René Spitz dort über Riester und

seine „Verleumdungsschrift“ gegen meine Eltern berichtet, liest sich

gerade heute (2021) wie ein Krimi.

Riesters Rache

gegen meine Eltern ließ sich abwehren. Gerade noch. 1953 begann die

„Hochschule für Gestaltung“ mit ihrer Arbeit. Der ehemalige

„Gestapo-V-Mann Riester“ erlitt freilich keine Strafe für seinen

Rufmord-Versuch. Ganz im Gegenteil: Albert Riester „wurde Mitarbeiter

des Verfassungsschutzes, dann Sicherheitsbevollmächtigter der

Daimler-Benz AG und erhält 1994 das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse“.

So stands im „Spiegel“ Nummer 9 von 2003.

Aus Mutters

Mund? Was erzählte mir als Jungendlicher in den 1970er Jahren Inge

Aicher-Scholl über diese Bedrohungen der Ulmer Hochschulgründung? Da

hörte ich von einem „GeStaPo-Spitzel“ namens Riester. Er habe Hans und

Sofie verraten - an ihre Mörder. Und Riester sei von Robert Scholl nach

1945 gesagt worden: „Da ist die Tür“. Zuvor habe der GeStaPo-Zuträger zu

meinem Opa angeblich gemeint: „Ja, Herr Scholl, jetzt können wir ja

wieder mit`nander weitermachen.“ Der klare Rausschmiss wohl aus dem

Ulmer Oberbürgermeisterbüro meines Großvaters wirkte eher untypisch für

ihn. Mehr wird ihm das Beckenbauersche „Jetzt sind wir wieder gut

mitnander“ nachgesagt. Wen wunderts, dass Riester nach Rache suchte.

Durch die

Rufmordaktion des ehemaligen GeStaPo-Spitzels 1951 wirkten die

US-amerikanischen Förderer der HfG verunsichert. Meine Mutter erzählte

mir, sie sei deshalb vom CIC zum Verhör vorgeladen worden. Also dem

Vorgänger des späteren US-Geheimdienstes CIA. Freundlich und sachlich

habe sie die Anschuldigungen Riesters widerlegt. Erkennbare

Zufriedenheit bei den US-Befragern. Dann hörte Inge Scholl wohl von

ihnen: „Wie empfanden Sie denn jetzt gerade unser Gespräch?“ Ihre

Antwort: „Na ja, ein bißle habe ich mich da schon an die Verhöre der

GeStaPo erinnert.“ Darauf die US-Befrager: „Was glauben Sie denn, wie

wir mit den Kommunisten umgehen!“

Diese Berichte

von meiner Frau Mama kamen mir mehrmals so zu Ohren. Auch deshalb blieb

mir vieles davon wörtlich hängen.

Eine deutsche

Geheimpolizei, die ursprünglich mit alten Nazis zusammenarbeitete. Sie

ausgerechnet „Verfassungsschutz“ zu nennen, dürfte selbst George Orwell

kaum in den Sinn gekommen sein. Ein

„Verfassungsschutz“, der in den letzten Jahrzehnten auch mit Leuten aus

der Neo-Nazi-Szene angebandelt haben soll. Stichwort NSU.

Wenn der

„Verfassungsschutz“ jetzt, 2021, ausgerechnet diejenigen „beobachten“

soll, die erklären, gerade öffentlich für die Verfassung, das

Grundgesetz, einzutreten, dann zwingt das förmlich zu Fragen.

Oder – ganz

offen – zur Zustimmung? Wenn ja, dann mit Zuversicht und dem bewährten

Motto „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Immerhin.